历史记忆:新化资江第一桥,风雨屹立50年

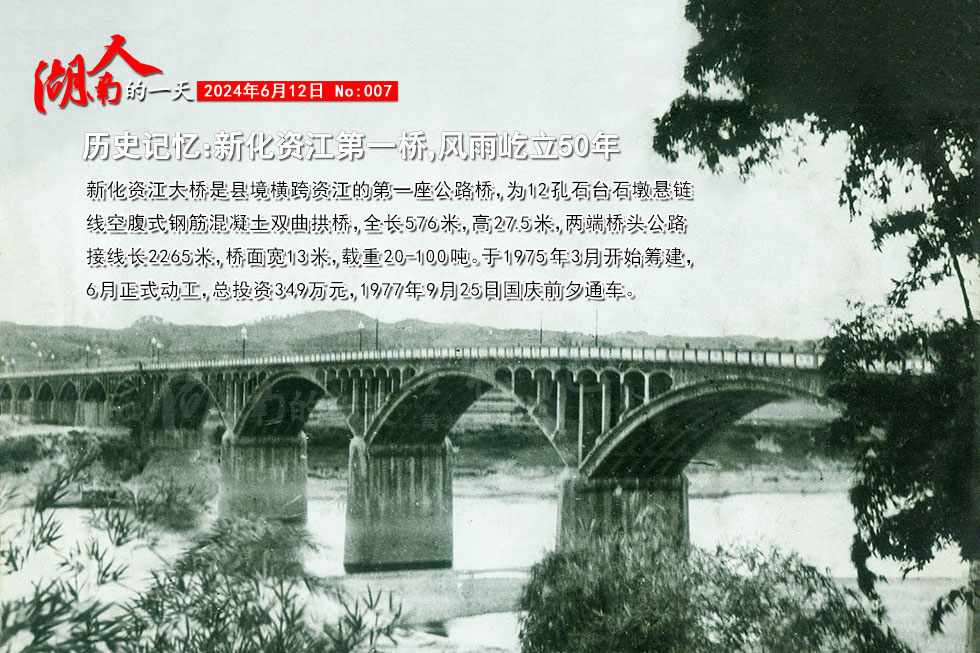

1/16 新化资江大桥是县境横跨资江的第一座公路桥,为12孔石台石墩悬链线空腹式钢筋混凝土双曲拱桥,全长576米,高27.5米,两端桥头公路接线长2265米,桥面宽13米,载重20-100吨。于1975年3月开始筹建,6月正式动工,总投资349万元,1977年9月25日国庆前夕通车。本期感谢湖南煌礼记生物科技集团杨德怀先生鼎力支持!

2/16 千百年来,资江两岸过河甚为不便。解放后在大码头附近修建了轮渡码头才有所改善。上世纪六十年代,轮渡日过车辆只2、30次。但到七十年代,由于社会的发展,日过车辆增至100次以上,1972年湘黔铁路动工猛增到200多次,轮渡劣势日显,建桥呼声渐高。图为资江大桥修建时的开挖台井土模。

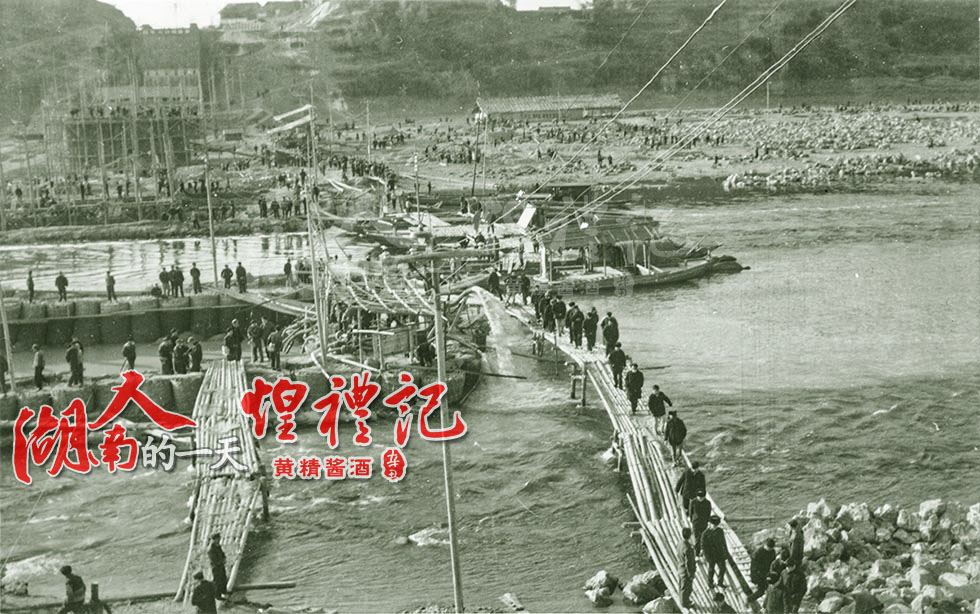

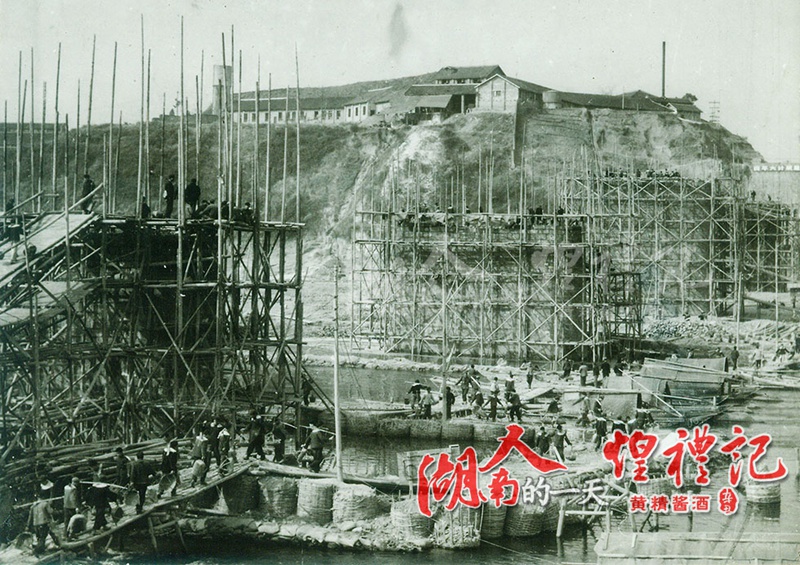

3/16 1973年,历时一年的新化龙爪塘大桥建成通车,省里拨款的40万资金节余3万多元,由县留作其他交通事业之用。新化县委再三考虑,成立“新化资江大桥筹建领导小组”,省交通设计院派钻探队1974年来县,经过半年多地质钻探测量,确定桥位。图为主桥下部围水场面。

4/16 1975年一天,一部队首长路过新化,在人群集结的大码头等轮渡,一等就是近个把钟头,他内心难已平静,感叹“新化该建一座桥了”。修建资江大桥,不但是广大群众的迫切期望,而且是政治、经济发展的需要。图为浇注台井混凝土。

5/16 施工初期,为了突击引线工程,迅速打开局面,每天有成百上千的工人。广大工人农民、解放军指战员、机关干部、医务工作者、学校师生和街道居民,响应县委号召奔赴大桥工地参加义务劳动,参与建设的民工达1.2万人。图为广大工农兵参加义务劳动支援大桥建设。

6/16 1975年10月一天黄昏,资江上游暴雨,洪水猛涨,河中沙洲工棚被冲走,四号墩围堰冲垮,抽水墩船冲翻,木材满河飘浮。200多人围在沙洲上,处置得当才得已脱险。此次损失较大,延期个多月,待洪水退落才继续施工。图为桥墩建设时的围水会战,已有部分桥墩建到一定高度。

7/16 是时车田江水库和资江大桥两大工程同时上马,劳力上不来,资金不到位,影响施工。县委常委召开紧急会议到晚上12点多,决定常委同志连晚到各区做工作动员劳力。资金问题向省里告急,要求按工程进度拨款,经再三说情才解决。图为桥墩建设时的围水会战,图中四个桥墩均在河道里面。

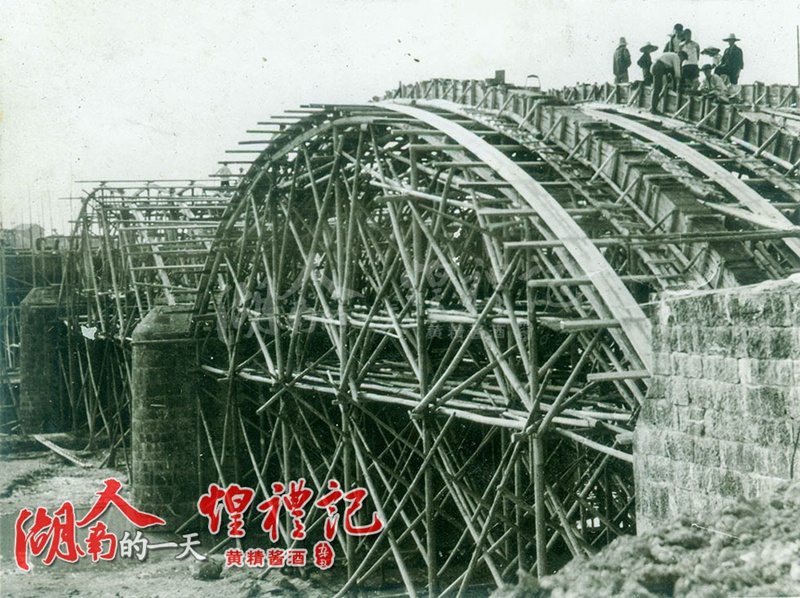

8/16 当时建设工地条件非常艰苦,广大建桥工人因陋就简,土法上马,在挥汗如雨的盛夏季节用锄头肩膀搬走了两座山,填平了东西两岸引线;在滴水成冰的寒冬腊月战胜罕见冬季大洪水,抢出主桥下部四个桥墩。图为引桥满堂式拱肋支架。

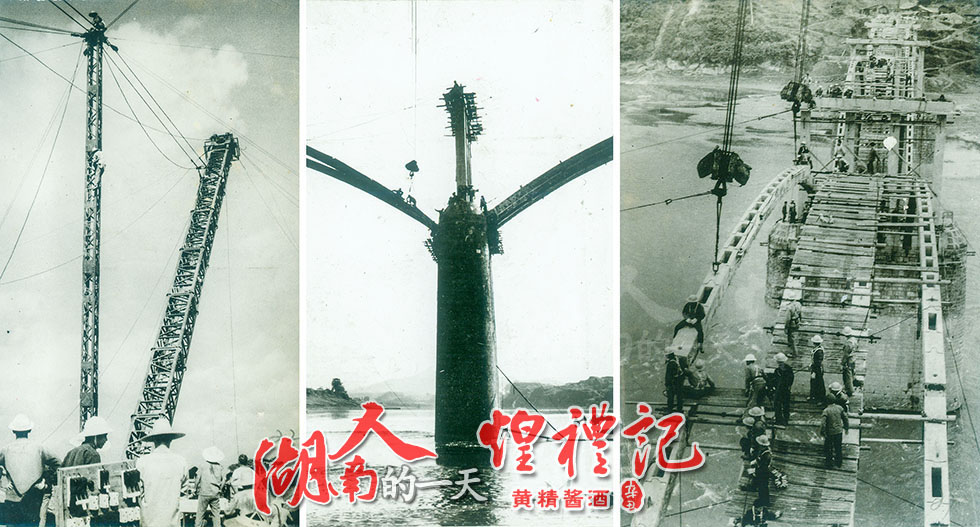

9/16 在施工过程中,广泛开展了技术革新活动,拱肋吊装大横移6米,以及采用独脚扒杆,一次整体吊装20吨重、40米高的桅杆塔架获得成功,创造了湖南公路桥梁建筑史上吊装技术的崭新纪录。图为桅杆塔架起吊逐渐抬高和墩上边段悬挂及拱肋吊装横移合拢情况。

10/16 1976年下半年,基础工程基本完成,一座座30多米高的桥墩,巍峨屹立在资江河上。吊装工程开始了,70多根各重42吨的主桥拱梁,吊到30多米高的桥墩上进行安装,这是大桥技术、质量、安全成败的关键时刻。图为大桥拱肋吊装合龙后接头电焊。

11/13 吊装过程中,第一孔桥快将完工时,城南一晏姓人家因想占便宜无理打伤吊装队队长,激起吊装队的愤怒,吊装停工一个多月。后经上级批准,将凶犯逮捕法办,省和指挥部领导多次做吊装队的思想工作,才恢复正常施工。图为建桥工人在读报学习。

12/16 资江大桥五号墩在主桥河岸上,北侧设有结构新颖的悬臂阶梯,方便行人上下使用。两侧人行道上矗立着数十根墨绿色灯柱,顶上装有花篮式支架,支架上面安有五盏乳白色的灯罩,犹如绽开一朵洁白无暇的兰花,美观大方。

13/16 资江大桥建成后,经省地有关部门技术检测验收,均符合设计要求,从投资来说,不仅没有突破,而且节余10多万元。所有民工工资、拆迁民房、迁坟、土地征用等费用,全部按价付清,没有平调拖欠群众一分经费,群众非常满意。图为少先儿童载歌载舞庆祝通车。

14/16 1977年9月25日,新化资江大桥隆重举行通车典礼,这是新化有史以来的一次盛大集会。资江两岸人山人海、万众欢腾,大桥沿线彩旗飘扬、锣鼓喧天。五十多辆彩车象一条巨龙徐徐驶过大桥,千年天堑变通途,全县人民喜洋洋。

15/16 本期感谢湖南煌礼记生物科技集团杨德怀先生鼎力支持!新化退伍军人杨德怀创办的湖南煌礼记生物科技集团为中国贸促会优秀龙头企业产品,企业获中国著名品牌、中国驰名商标、全国3.15消费者信赖过产品等荣誉,荣膺2022年度大健康行业十大创新人物,充分带动了新化黄精产业的良性发展。

16/16 人生故事,精彩传奇。关注湖南,关注你我;每个人都是自己历史的撰写者;无论你是轰轰烈烈,还是默默无闻;走过的岁月,就是一段精彩的人生故事;湖南人的一天,讲述湖南人的平安喜乐!

历史记忆:新化资江第一桥,风雨屹立50年

在新化资江之上,一座座桥梁如同一道道彩虹,凌空资水,象是一幅幅流动的画卷,一段段优美的乐章,连接着两岸的繁荣与发展。其中,县境横跨资江的第一座公路桥尤为引人注目,这就是新化资江大桥,宛如巨龙卧于江面之上,成为了县城的一个重要标志,见证了新化的腾飞,承载了新化人民的希望与梦想。

资江把新化划成东西两半,千百年来,两岸人民都以木船为渡,两岸交通甚为不便。解放后在大码头附近修建了轮渡码头,稍有改善。上世纪六十年代,轮渡日过车辆只有2、30次。但到七十年代,由于社会的发展,日过车辆增至100次以上,特别是1972年湘黔铁路动工兴建,猛增到200多次,轮渡的劣势日益显现,不仅影响交通运输,同时不安全因素亦日趋严重。

新化为支援“三线”建设,在湘黔铁路动工修建时请求省里批准,拨款40万元修建龙爪塘大桥,并于1973年建成通车,节余3万多元,节余资金由县留作其他交通事业之用。新化将这笔资金作筹建费,沿用龙爪塘大桥指挥部的原班人马,并成立“新化资江大桥筹建领导小组”,酝酿修建资江大桥。1974年,湖南省交通设计院派钻探队来新化进行半年多的地质钻探测量,确定了现在的桥位,报省设计院正式设计。

经过多方努力,新化资江大桥于1975年3月正式开始筹建,由湖南省交通设计院勘探设计,省交通工程公司派技术人员指导,以省、地、县有关领导组成建桥领导小组,以新化县委为主组成的大桥工程指挥部领导建设。1975年6月正式动工,参与建设的民工达1.2万人,使用水泥4500吨,钢材337吨,木材2500立方米,总投资349万元。

大桥刚施工时没材料、没设备、没住房,条件非常艰苦。广大建桥工人因陋就简,土法上马,在挥汗如雨的盛夏季节用锄头肩膀搬走了两座山,填平了东西两岸引线;在滴水成冰的寒冬腊月战胜罕见冬季大洪水,抢出主桥下部四个桥墩。施工时,桥基挖到了岩层一米以下,且桥基周围的腐渣物清理得非常彻底,保障了资江一桥能安全抵御洪汛。在施工过程中,广泛开展了技术革新活动,较大的技术革新项目就有38个,创造了湖南公路桥梁建筑史上吊装技术的崭新纪录。

施工初期,为了突击引线工程,迅速打开局面,每天有成百上千的工人。广大工人农民、解放军指战员、机关干部、医务工作者、学校师生和街道居民,积极响应县委号召,奔赴大桥工地参加义务劳动。大桥建成后节省钢材20余吨,木材1000多立方米,资金也节余10多万元。而且自始至终没有发生过因工死亡事故,所有民工工资、拆迁民房、迁坟、土地征用等费用,全部按价付清,没有平调拖欠群众一分经费,群众非常满意。建桥期间还遵照上级指示培训了一批越南实习生,越南派50人至工地学习。但当时中越关系已日趋紧张,其中1人涉嫌不轨,被提前遣返,其余于1977年1月才离开工地回国。

建成后的资江大桥结构精美,宏伟壮丽,为12孔石台石墩悬链线空腹式钢筋混凝土双曲拱桥,为当时湖南四座规模较大的公路桥梁之一。全长576米,高27.5米,分主桥和引桥两大部分,其中主桥5孔60米,长333米,引桥7孔30米,长238.5米,两端桥头公路接线长2265米。在13个墩台中,西岸为零号桥台,东岸为12号桥台。5号墩在主桥河岸上,其北侧设有悬臂式踏步阶梯,以方便行人上下使用。桥面行车道宽9米,加人行道4米,共13米,载重20-100吨。

资江大桥桥面栏杆美观、大方,中间嵌入百余幅彩色瓷板,绘有许多风景画,其中有革命圣地、名胜古迹、各种花卉鸟兽,也有新化北塔、梅花洞水库、半山水库等等。这些风景画都是采用群众喜闻乐见的传统的国画形式,由新化瓷厂的邹传安、潘爱民、邹宝德等精心描绘并用釉下彩的新工艺制成,而桥头的“新化资江大桥”几字则是由邬惕予书写,这些都极具美学价值和观赏价值,称得上新化特产的精美艺术品。

新化资江大桥于1977年9月25日国庆前夕隆重举行通车典礼,这是新化有史以来的一次盛大集会,只见资江两岸人山人海、万众欢腾,大桥沿线彩旗飘扬、锣鼓喧天,现场五十多辆彩车,象一条巨龙徐徐驶过大桥,千年天堑变通途,全县人民喜洋洋。

时至今日,资江大桥是目前湖南省城市桥梁中仅有的两座双曲拱桥之一,屹立县城资江东西两岸已近50年,依然是新化的一道靓丽风景。虽然现在流经县城的资江已经有了五座桥梁,但大家还是亲切地称她最初的名字——新化资江大桥。

资江大桥让新化人民的生活更加便捷,也让新化县城更加繁荣。站在新化资江大桥之上,你可以感受到资江的浩渺与深沉,她可以让你忘却世俗的喧嚣与纷扰,享受红尘的宁静与安详。在新化人民的心目中,资江大桥不仅仅是一座桥梁,更是一道美丽的风景,一段温馨的回忆,一种永恒的情感。

(本文部分内容来源于邹心怡老先生撰写的《新化资江大桥修建始末》,特此感谢)